老人ホームに入るには?入居条件は?いくら必要?入居に必要な内容を徹底解説

- 老人ホーム入居・転居と選び方

- 2025/01/22

老人ホームには入居条件があり、要介護度、認知症状、医療依存度といった身体状況によって入居できる施設の種類が異なります。

老人ホームに入るには、事前に確認しておくべき事項が多数あり、その内容を把握することがスムーズな施設選びと入居につながります。

この記事では、老人ホーム種類別の入居条件や費用など、入居するにあたって必要な内容の詳細をわかりやすくまとめています。ぜひ老人ホーム選びの参考にしてください。

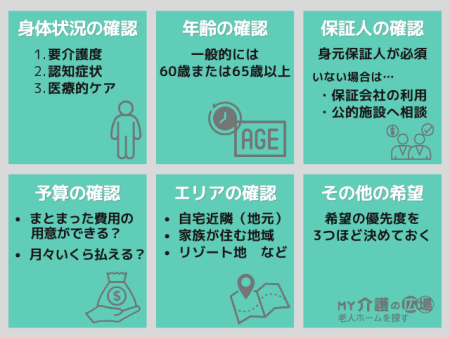

- 老人ホームに入るには事前準備が重要

- 準備① 入居予定者の身体状況を確認

- 準備② 年齢の確認

- 準備③ 保証人の確認

- 準備④ 予算の確認

- 準備⑤ 入居を希望するエリアの確認

- 準備⑥ その他の希望

- 事前準備で得た結果に基づき老人ホームを探す

- 【施設の種類別】入居条件

- 入居できそうな老人ホームの見当がついたら

- 入居する老人ホームが決定したら

- 老人ホームに入るにあたっての心構え

- 当コラムの記事内容について

- 「MY介護の広場・老人ホームを探す」が一緒に老人ホームをお探しします

老人ホームに入るには事前準備が重要

スムーズな老人ホーム入居につながる

老人ホームに入居する際は、事前準備が重要です。確認する内容を知り、事前に準備しておくことで、スムーズな入居につながるでしょう。

ここでは、6つの確認事項について詳しく解説します。

準備① 入居予定者の身体状況を確認

最初に確認したいのは、入居を予定している方の身体状況です。

老人ホームは、要介護度、認知症状、医療依存度の状態により、入居できる施設の種類が異なります。身体状況3つの確認ポイントを以下に見ていきましょう。

要介護度の確認

まず、身体がどの程度機能し、生活支援や介護のサポートがどのくらい必要となるのかを確認します。この指標となるのが「要介護度」です。

介護にかかる手間や認知症の程度は「要介護度」で区分され、要支援1〜2・要介護1〜5の7段階に分かれています。

すでに要介護認定を受けている場合は、「介護保険被保険者証」で要介護度の区分を確認しましょう。

要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口へ申請をおこなってください。

不明な点は、居住しているエリアの地域包括支援センターへ相談するとよいでしょう。

なお、60歳以上であれば、要介護認定がつかない、自立でお元気な方の受け入れをおこなっている老人ホームもあります。

▶関連記事:要介護認定を受けるには?判定基準や申請方法について解説

認知症状の確認(認知症の診断有無)

認知症の有無についても確認しておきましょう。

認知症状がある場合、医師から認知症の診断を受けているか、具体的にどのような症状が出ているかを確認してください。

認知症の症状には個人差があり、物忘れ、被害妄想、徘徊などのほか、暴言や暴力として表れるケースがあります。

医療的ケアを必要とするか

医療的ケアを必要とする場合、疾患に対応できる医療体制が整い、看護師が常駐する老人ホームの検討が不可欠です。

どのような疾患があるか、定期的に通院している場合はその頻度も確認しましょう。以下は医療的ケアが必要な疾患の一例です。

・糖尿病によるインシュリン注射

・呼吸器系の疾患による在宅酸素

・腎臓疾患による透析

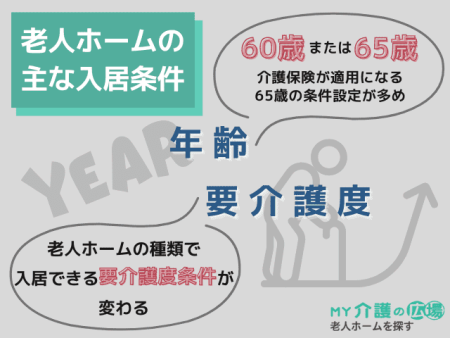

準備② 年齢の確認

老人ホームには、施設ごとに入居できる年齢条件もあるため確認が必要です。

一般的には原則60歳または65歳以上で、介護保険サービス対象年齢の65歳以上を基準にしている老人ホームが多いでしょう。

64歳以下の方は注意が必要

64歳以下の方は、介護保険が適用される前の年齢となります。60歳以上から入居できる老人ホームを探す、または、年齢条件のないシニア向け分譲マンションの入居を検討する必要があります。

ただし、40歳〜64歳の方で、特定疾病による要介護認定を受けている場合は、介護保険サービスが適用になるため、各老人ホームへの入居相談が可能です。

▶関連記事:老人ホームは何歳から入居可能?入居の下限年齢や入居者の平均年齢について

準備③ 保証人の確認

老人ホームの入居は身元保証人が必須

老人ホームに入居する際は、原則、身元保証人(身元引受人)が必要です。

老人ホームでは、安定した経営とスムーズなサービス提供のために身元保証人制度を設けています。

介護施設や病院の9割以上が身元保証人を求めており、保証人を完全不要とする施設を探すのは難しい状況です(総務省・関東管区行政評価局令和4年発表)。

身元保証人の役割は以下のとおりです。

・病気や事故、救急搬送など急変時の連絡先、必要時の対応

・本人の判断能力が低下した際の意思決定

・死亡時の身柄や残置物の引き取り、手続き

身元保証人には、経済面を保証する支払い能力が必要で、主に入居者の子や兄弟などの親族が候補にあがります。

誰が身元保証人になるか決めておくと、入居契約を進めやすいでしょう。

出典:総務省 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-〔調査結果の公表〕

保証人がいない場合は保証会社の利用を検討

身元保証人を立てられない場合は、保証会社の利用を検討します。

保証会社とは、身元保証を代行し、生活全般のサポートや金銭・財産管理、葬儀・納骨、死後の手続きなどをおこなう事業者です。

保証サービスの料金は保証会社によって異なり、契約時の料金と保証料の一括払いで100万円〜が相場です。また、月額プランを用意している保証会社もあります。

近年、未婚率の上昇や核家族化、配偶者の死後も子どもと同居しないなどの要因により、独身や頼れる親族がいないといった単身高齢者が増えています。

何らかの生活支援が必要になってくる可能性の高い85歳以上の独居率は、2020年時点で男性15.9%、女性27.7%でした(国立社会保障・人口問題研究所調べ)。

独居高齢者の数は現在も増加傾向にあり、2050年には男性22.4%、女性32.2%となる見込みです。それにともない、老人ホーム入居者による保証会社の利用も拡大すると想定されます。

出典:国立社会保障・人口問題研究所 日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)

▶身元保証人相談可の老人ホームを探す

保証会社の利用も難しい場合は公的施設へ相談

保証会社の利用も難しい場合は、公的施設の利用を検討ましょう。

特別養護老人ホームなどの公的施設には身元保証人を必要とする法律上の定めはありません。また、公的な介護保険施設では、サービスが必要な方の養護といった社会福祉施設としての役割から、保証人が立てられない場合も相談に応じているケースがあります。

ただし、入居には要介護度や年齢といった入居条件があるため、それらの規定を満たしていなければなりません。

準備④ 予算の確認

老人ホームで暮らすためには、初期費用や月々の諸費用などの料金を払う必要があります。

支払い可能な予算は、老人ホーム選びの指標の1つとなるでしょう。ここでは、予算の確認事項について解説します。

入居時にまとまった費用が用意できるか

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、入居時に家賃相当額をまとめて支払う「入居一時金前払い方式」を採用している施設があります。

入居一時金の金額は施設によって異なり、100万円程度から、高額な施設の場合は数億円かかるケースもあるでしょう。

また、入居一時金がない場合でも、敷金や保証金として家賃1〜3ヶ月程度の費用を徴収する施設もあります。

入居時にまとまった費用を用意できるかどうかで、入れる老人ホームや支払い方法の選択が変わります。どの程度まとまった費用が用意できるか確認しておきましょう。

月々いくらまで払えるか

すべての老人ホームにおいて、自宅における生活費に相当する費用が月々発生します。

まず、月額利用料という施設を利用するための費用があります。

月額利用料の詳細な内訳は施設により異なりますが、主に居住費(入居一時金がない場合の家賃)・管理費・食費・水道光熱費などが含まれます。

また、個人の利用状況によりその他費用もかかります。毎月かかる費用を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。

| 費用内訳 | 内容 |

|---|---|

| 月額利用料 | 施設の管理費や食費・水道光熱費など |

| 介護保険サービス自己負担分 | 介護保険サービスを利用した場合、利用料のうち1割~3割の費用を負担する(負担割合は所得による) |

| 医療費 | 医師の診察や医薬品の処方を受けている場合に負担 |

| 日常生活費 | 消耗品費や理美容費、嗜好品購入費など |

入居している間は継続して支払う必要があるため、資産や年金支給額などをもとに、合計で月々いくらまで用意できるのか、確認しておくことが大切です。

▶関連記事

老人ホームでかかるおむつ代はどれくらい?自治体の助成制度も紹介

老人ホーム種類別・介護保険サービス利用料一覧と自己負担額

老人ホームはいくら必要?費用相場について

老人ホームに入るにはいくら必要か?費用相場はどのくらいか?というのも気になるところでしょう。

月額利用料と入居時の前払金の費用は、老人ホームの種類や施設のグレードによって異なるため、各施設に確認する必要がありますが、「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載している全施設の費用平均は以下となっています。

・入居一時金(前払金)平均…402万円

※2024年11月時点の平均費用

▶関連記事

老人ホーム費用丸わかり!老人ホーム種類別の費用相場

生活保護を受けている場合は?

生活保護を受給している方も入居できる老人ホームがあります。以下の施設への入居検討と相談をおこないましょう。

・生活保護の方を受け入れている低額型の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム

・特別養護老人ホームや軽費老人ホームなどの公的施設

▶生活保護受け入れ対象の老人ホームを探す

準備⑤ 入居を希望するエリアの確認

自宅近隣(地元)・家族が住む地域・リゾート地など

以下のように、どのエリアで暮らすか?というのを決めておくと、老人ホームの絞り込みがしやすくなります。

・慣れ親しんだ自宅近隣や地元で暮らす

・面会がしやすいように家族が住む地域で暮らす

・憧れのリゾート地など希望のエリアで暮らす

外出や面会を重視する場合は、最寄駅までの交通アクセスや時間なども考慮したほうがよいでしょう。

準備⑥ その他の希望

希望の優先度を決めておく

老人ホーム入居にあたっての詳細な希望は、一人ひとり異なります。また、老人ホーム側にも受け入れ条件が設定されているため、すべての希望に完全一致する老人ホームを探すのは難しいでしょう。

いくつかある希望の中から、優先度の高いものを3つ程度に絞り込んでおくと、施設を決めやすくなります。納得できる老人ホームに入れるよう、重視する希望条件を事前にまとめておきましょう。

事前準備で得た結果に基づき老人ホームを探す

事前準備で得た結果や情報をもとに老人ホームを探しはじめると、以下のようなメリットがあります。

・入居予定者にふさわしい適切な老人ホームが判断できる

・費用面で無理のない老人ホームを探せる

重視するポイントを明確にしてから施設を探しましょう。

老人ホームに入るには入居条件を満たす必要あり

どれだけよい環境やサービスのある老人ホームが見つかったとしても、施設が規定する入居条件を満たしていなければ入居ができません。

以下より老人ホーム種類別の入居条件を詳しく解説します。

【施設の種類別】入居条件

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、介護や生活支援などのサービスが付いた高齢者向けの住まいとして、主に民間の事業者が運営している老人ホームです。

詳細な入居条件は施設により異なりますが、対象者の中心は介護が必要な方となっています。

生活支援や介護支援サービスを施設が直接提供し、介護スタッフが24時間体制でケアをおこなうほか、日中は看護師が常駐しています。対応できる医療的ケアや認知症の範囲は、施設によるところが大きいでしょう。

入居条件

介護付き有料老人ホームの入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | 要介護1以上 |

【補足】

介護保険が適用になる65歳以上、かつ、要介護1~5の方を中心とする受け入れ体制の施設が多い傾向ですが、なかには60歳以上、自立・要支援の方も入居可能な施設があります。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、主に民間の事業者が運営する老人ホームで、入居者に対し食事・洗濯・掃除といった生活支援サービスを提供します。

介護を受ける場合は外部の介護サービスの利用となり、入居者は必要なサービスを自ら選び、使い分けられるのが特徴です。

なお、住宅型有料老人ホームには看護師の配置義務がないため、医療的ケアや認知症の対応は施設の方針や基準により異なります。

施設における介護サービスや看護師配置義務の有無が、介護付き有料老人ホームとの大きな違いです。

入居条件

住宅型有料老人ホームの入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 60歳または65歳以上 | 自立・要支援・要介護1以上 |

【補足】

自立の方から要介護の方まで広く入居対象とする施設が多い傾向ですが、施設では外部の介護サービスを利用するため、重介護度の方は入居できるかどうかの確認が必要です。

認知症グループホーム

認知症の高齢者が共同生活を送りながら、生活支援や介護を受ける施設です。

認知症グループホームは、少人数規模のユニット制がとられており、介護スタッフと入居者が家族のようにかかわり合うことで、認知症の進行を緩やかにする目的があります。

費用が比較的安価で、入居希望者が多い老人ホームの1つですが、医師や看護師の配置義務はなく、共同生活が困難な暴言・暴力行為のある高齢者や医療依存度の高い高齢者は入居が見送られるケースもあります。

入居条件

認知症グループホームの入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | ・要支援2以上 ・認知症の診断を受けていること |

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者が安心して暮らせるサービスと設備のあるバリアフリーの賃貸住居です。

施設のスタッフによる安否確認と生活相談サービスを提供し、介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。

なお、「特定施設入居者生活介護」の認定を受けているサ高住の場合、介護付き有料老人ホームと同じサービス内容になりますが、施設の数は少ない状況です。

サ高住では看護師の配置義務がなく、医療的ケアや認知症に対応している施設も多くありません。生活の自由度が高く、自立の方が多く入居している点が特徴です。

入居条件

以下はサ高住の入居条件です。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 60歳以上 | 自立~要支援程度 |

【補足】

サ高住は、厳密にいうと老人ホームではなく、国土交通省が管轄する高齢者用の賃貸住宅です。そのため、高齢者住まい法に準じた60歳以上を入居条件にする施設が多いでしょう。また、自立〜要支援程度で身の回りのことを自分でできる方が入居対象となります。

高齢者向け賃貸住宅

高齢者向け賃貸住宅は、民間企業が運営する、高齢者が住みやすいバリアフリーの賃貸住居です。

サ高住と同じ賃貸住宅ですが、高齢者向け賃貸住宅には法令による居室面積や必要設備の規定がありません。

また、見守りや生活相談サービスを提供しているケースが多いものの、義務ではない点もサ高住と異なります。

一般的なマンションと同じように自由な暮らしを楽しめるため、入居者はお元気な自立の方が多い傾向です。

入居条件

高齢者向け賃貸住宅の入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 60歳以上 | 自立 |

【補足】

生活支援等の提供義務がないため、お元気な高齢者を対象としています。介護が必要となれば外部の介護サービスを利用できますが、24時間の常時介護や認知症の悪化が見られると、退去しなければならないケースが多いでしょう。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホーム(特養)は、重介護度の方が入居する公的な施設(介護保険施設)で、主に社会福祉法人や地方自治体が運営しています。

医師が配置され、回診や往診、薬の処方などに対応するほか、看護師も1名以上常駐しています。

有料老人ホームの多くが個室タイプの居室であるのに対し、4人部屋の多床室を設けた施設もあります。

重介護度の方を受け入れ、利用料も比較的安価なことから、入居待機者が多いのが特徴です。

2022年の厚生労働省発表によると、待機者人数は減少傾向にあるものの、全国で25.3万人が特養に申し込み空室待ちをしており、すぐに入居できない可能性が高いでしょう。

出典:厚生労働省 特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)

入居条件

特別養護老人ホームの入居条件は以下のとおりです。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | 要介護3以上 |

【補足】

特養では、在宅介護の限界を迎えているなど、緊急性が高く、重介護状態の方が優先的に入居しているのが現状です。特例により要介護1〜2の方も対象となる場合がありますが、入居の判定基準が厳しく、割合はごくわずかとなっています。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

軽費老人ホームは、自治体や社会福祉法人が運営する自治体管轄の施設です。

家庭環境や住宅事情などの理由により、自宅生活が困難な高齢者が低額な料金で入居できる点が特徴で、入居者は市町村民税非課税の方が多くを占めています。

A型、B型、ケアハウスの3タイプに分かれ、食事などの生活支援サービスが提供されますが、B型は食事サービスがつかないため自炊になります。

いずれも介護は外部の介護サービスの利用となり、特定施設の認定を受けた介護型のケアハウスに限り、介護サービスも提供します。

入居条件

入居条件はA型・B型・ケアハウスで異なります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 60歳以上 | 自立・要支援程度 ・A型…家族に頼れない等の環境で、自立した生活が不安な方 ・B型…A型の要件に加え、自炊が可能な方 ・ケアハウス…自立型と介護型(特定施設)に分かれ、自立型はA型と同じ要件、介護型は65歳以上・要介護1以上が入居条件 |

【補足】

主に低所得の高齢者を対象とし、A型・B型は所得制限があります。また、夫婦・親子・兄弟での入居も可能な施設があります。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、環境的・経済的な理由があり、自宅での生活が困難な高齢者の生活・自立支援をおこなう公的施設です。

年収によっては入居費用がかからないなど、安価な費用が特徴ですが、入居には市区町村長の決定(措置)が必要です。

入居審査や判定も施設ではなく市区町村が実施するため、希望入居や施設の選択はできません。

施設では、食事の提供や健康管理のほか、経済面のアドバイス、社会復帰に向けた自立サポート、地域交流の機会などのサービスを提供。

視覚・聴覚障害のある⽅を⽀援する盲養護、聴養護⽼⼈ホームも1割程度あります。

入居条件

養護老人ホームの入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | 自立または常時介護を必要としないが心身機能が弱っている方 |

【補足】

主な入居対象は、経済的な困窮や家族による虐待などの理由で生活上養護が必要な低所得者です。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)は、集中的なリハビリをとおして早期の在宅復帰を目指す公的施設です。

医師による医学的管理のもと、看護・介護といったケアのほか、作業療法士や理学療法士などによるリハビリテーションをおこないます。

また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスも、併せて提供しています。

在宅復帰や在宅療養支援が目的のため、終身利用の想定はなく、短期的に利用する点が特徴です。

3ヶ月ごとに身体状況の審査をおこない、在宅復帰可能の判定がなされた場合は退去となり、平均入所期間は約10ヶ月です(令和5年厚生労働省発表)。

出典:厚生労働省 介護老人保健施設 社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回) 資料2 令和5年8月7日

入居条件

介護老人保健施設の入居条件は以下になります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | ・要介護1以上の要介護認定を受けており、リハビリを必要としている状態 ・病状が安定し、入院治療の必要がない状態 |

介護医療院(旧:介護療養型医療施設)

介護医療院は、要介護高齢者の長期療養と生活のための施設です。日常生活の援助・介護、専門的な医療ケア、リハビリテーションや機能訓練、レクリエーションを提供しています。

医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設であった「介護療養型医療施設」を2024年3月までに廃止し、生活も支えられる施設として新設されました。

介護療養型医療施設は、病院や診療所による運営が多くを占め、転換により介護医療院となったケースがほとんどです。

入居条件

介護医療院の入居条件は以下となります。

| 年齢 | 要介護度 |

|---|---|

| 65歳以上 | 要介護1以上 |

【補足】

要介護1以上の認定を受けているほかに、日常の医療的ケアや認知症の影響で、長期療養が必要なことを条件とします。

どの施設に入居できるかわからない時はプロに相談を

入居予定者の状態と施設の入居条件をすり合わせ、どの老人ホームに入居できるか判断するのは、大変でわかりにくいものです。

そんな際は「MY介護の広場・老人ホーム入居相談窓口」のような老人ホーム探しのプロに相談してみましょう。豊富な知識を持つ相談員が、最適な老人ホーム紹介とアドバイスをおこないます。

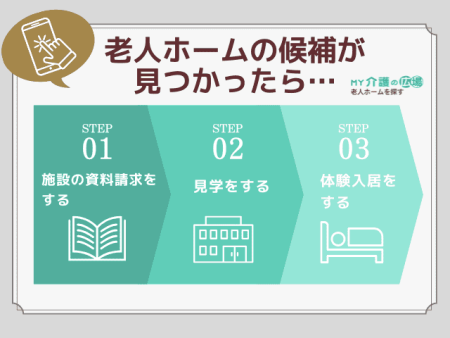

入居できそうな老人ホームの見当がついたら

施設の資料請求をする

施設の候補が見えてきたら、資料請求をしましょう。

資料では、施設の環境やサービス、入居にかかる費用など、記載されている内容を一通り確認してください。

いくつかの老人ホームを比較すると、施設ごとの違いがわかり、具体的な検討がしやすくなります。入居後の生活をイメージして、希望に合った施設を絞り込みましょう。

見学をする

老人ホームの資料を見て気になる施設があれば、見学を実施しましょう。資料やホームページではわからない雰囲気や、入居者の生の様子を肌で感じ取るためです。

見学は、施設側の都合もあるため、事前予約が必要です。現地では、スタッフの対応や入居者の表情、設備の状態、臭い、居室環境、食事、周辺環境、アクセスなどを観察してください。

特に、食事は毎日のことなので重視すべきポイントです。試食できるケースが多いため、予約時に試食も依頼しましょう。

見学で確認したいことを事前にまとめておくのがポイントです。

体験入居をしてみる

入居する老人ホームを絞り込んだら、体験入居に進みましょう。

体験入居ができるタイミングや体験入居ができる居室は施設により異なるため、確認が必要です。

体験入居期間は2泊3日~1週間程度が多く、滞在中に実際の環境やスタッフ応対、他の入居者の様子、食事などを体験することで、入居後のイメージがわきやすくなります。

体験入居で得た実感をもとに、入居決定の最終判断をおこなうため、見学時の印象や説明と相違がないか、新たな懸念事項がないか確認することが重要です。

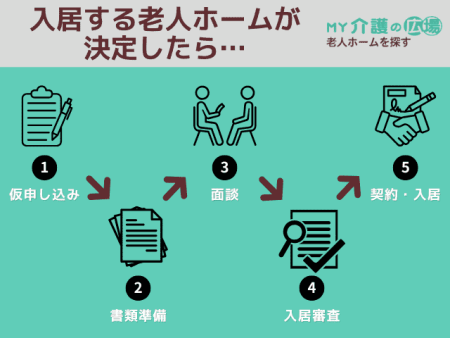

入居する老人ホームが決定したら

仮申し込み(空室待機含む)

入居する施設が決まったら、仮申し込みをおこないます。仮申し込みをするケースは大きく分けて以下の3パターンです。

1.取り急ぎ入居する部屋を押さえておく場合

2.入居まで少し時間を要する場合

3.満室で空室待機をする場合

入居まで時間がかかる場合の例には、入院中の病院から退院後に入居するケースや、老健からの退所後に入居するケースなどがあります。

契約に必要な書類の準備

仮申し込み後、契約に必要な書類の準備を整えましょう。

老人ホームの入居契約に必要な書類は主に以下のものです。

【施設との契約に関する書類】

| 入居契約書 | 契約締結日や入居日、入居者および保証人の情報を記入、契約する居室プランや費用などについて同意し契約する書類。 |

| 重要事項説明書、管理規定 | 老人ホームの運営会社および施設の概要、提供サービスの内容や費用、職員体制や現入居者の状況、入居中のルールなどが記された書類。施設はこの書類を用いて入居者へ説明する義務がある。 |

| 健康診断書 | 入居者の健康状態を確認する書類。病院やクリニックで発行してもらう。 |

| 診療情報提供書 | 入居者が傷病を抱えている場合、傷病名やその症状、診療情報を記載する書類。いわゆる紹介状のこと。施設と医療機関との連携のために使用する。発行はかかりつけ医に依頼。 |

| 介護保険被保険者証 | 要介護度などが記された介護保険の書類。介護保険サービスを利用する際に必要となる。 |

【身元を証明する書類(自治体窓口等で発行)】

| 戸籍謄本 | 戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類。出生や結婚などが記録されている。 |

| 住民票 | 市区町村が住民に関する氏名、住所等の事項を記載している書類。居住地を証明するために必要となる。 |

| 印鑑、印鑑証明 | 市区町村に登録した実印の印影を公的に証明する書類。保証人分の用意も必要。 |

| 所得(課税)証明書 | 1年間の所得を証明する書類。費用支払い能力の確認のために必要となる。 |

医師が発行する書類や、自治体窓口で発行する証明書については、発行までに時間がかかる可能性もありますので、ゆとりをもって申請しましょう。

施設との面談

契約書類が揃った段階で、本人面談(アセスメント)がおこなわれます。

これは、施設側が入居予定者の状態を把握し、最適なサービスを提供することが目的の面談です。

面談は施設長や相談員が対応し、本人のほか、家族やケアマネジャーが同席することもあります。

内容は、入居者の健康状態や必要な支援、生活習慣、趣味、嗜好の確認と、施設のサービス内容や料金、緊急時対応などの説明です。

疑問点があれば質問し、お互いの理解を深めることが大切です。

入居審査

面談を終えたら、契約書類と本人面談の内容をもとに、入居審査を実施します。

入居審査では、一般的な賃貸住宅と同様に、入居条件を満たしているか、施設で対応できる心身状況か、滞りなく入居費用を支払える資金があるかという部分を中心に判断します。

このとき、総合的な判断をおこなうため、入居審査の結果断られる場合もあるでしょう。

具体的な審査項目は以下になります。

・要介護度

・年齢

・健康状態と必要な医療行為

・保証人、身元引受人

・支払い能力

契約・入居

審査を通過したら、施設との入居契約を締結します。契約内容や重要事項説明書の説明を受け、納得したうえで手続きをおこなってください。

契約が済んだら入居日を決定し、引越しスケジュールを立てましょう。

備え付けられている設備や持ち込める家具・物品はホームによって異なるため、必要なものを準備します。物品リストを用意しているケースも多いため、施設に確認しましょう。

また、年金や保険の住所変更手続き、引越し業者の手配、かかりつけ医への連絡、介護保険の住所変更申請なども忘れずにおこなってください。

老人ホームに入るにあたっての心構え

入居予定者本人の場合

慣れ親しんだ自宅を離れるのは、誰でもつらいことです。

老人ホームは、自宅より安心・安全に暮らせる場所であり、家族や周囲の人は、快適な環境で長生きしてほしいと願っています。

入居後は無理に馴染もうとはせず、マイペースでいることが大切です。

施設スタッフが状態を把握し、何かあれば相談にも乗ってくれます。自宅生活では体験できなかったレクリエーションやイベントなど、生きがいを持つきっかけになる人も多いでしょう。

入居予定者の家族の場合

ほとんどの家族は本人のためを思い、老人ホームへの入居を選択します。

強い罪悪感を持つ必要はありません。入居の提案では、老人ホームのメリットなど前向きな話をすることが大切です。見学や体験入居で直接施設を確認してもらうと、拒否感が和らぐこともあります。

入居後は、本人が「家族に見捨てられた」と思わないよう、意識的に面会や電話などの機会を持ちましょう。接点の多さは、本人や施設の状況確認としても大事です。

当コラムの記事内容について

当コラムは、介護業界における実務経験者・管理者による監修をおこなっています。

監修者プロフィール

松野 智恵 氏

訪問介護事業所に10年勤務。

訪問介護スタッフ、サービス提供責任者、デイサービスの生活相談員を経験したのち、訪問介護事業所の管理者を務め、事業所運営・従業員マネジメントのほか、介護スタッフの人材育成等に携わる。

退職後は、フリーランスのWebライターとして活動中。

<保有資格>

・介護福祉士

・社会福祉主事任用資格

「MY介護の広場・老人ホームを探す」が一緒に老人ホームをお探しします

老人ホーム紹介のプロが相談に応じます

「MY介護の広場・老人ホームを探す」では、老人ホームの紹介実績豊富なプロの相談員が入居相談に応じています。

費用・入居予定者の方の身体状況・希望条件などを多角的にヒアリング。その方に最適な老人ホームをご紹介します。

相談サービスはすべて無料。相談員が入居までマンツーマンでサポートいたします。

お急ぎで老人ホームを探している方も、将来検討の方も、どうぞお気軽にお問い合わせください!

老人ホーム入居相談はこちら(無料)

お電話・Web・LINEのいずれかよりお問い合わせください。

電話からのお問い合わせ

0120-175-155

※受付時間:平日・日曜 9:30~18:00

Webからのお問い合わせ

Webからのお問い合わせはコチラ

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

LINEからのお問い合わせ

LINEからのお問い合わせはコチラをクリックし、「友だち追加」をお願いいたします。

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

\このページをシェアする/