お金が戻る!高額介護サービス費支給制度とは?いくら戻っていつ振り込まれる?わかりやすく解説

- 老人ホーム・介護施設の費用

- 2025/01/29

要介護認定を受けている方が利用できる介護保険サービス。

サービス費は1割~3割(所得による)の自己負担で利用できますが、サービスをあれこれ受けると負担額も高額になってしまいます。

そんな時、利用者の負担を軽減する「高額介護サービス費」が適用されるのをご存知ですか?

一定の自己負担上限額を超過した分が払い戻される制度で、手厚い介護サービスを受けても大きな負担とならずに済むでしょう。

この記事では、高額介護サービス費の制度について詳しく解説しています。

払い戻し金額の計算方法や申請方法についても触れていますので、どうぞ最後までご覧ください。

- 高額介護サービス費支給制度とは?

- 高額介護サービス費はいくら戻る?

- 高額介護サービス費の自己負担上限額

- 払い戻し金額の計算例

- 制度の対象となる介護保険サービス

- 高額介護サービス費の申請方法

- 受領委任払いについて

- 高額介護サービス費はいつ振り込まれる?

- 当コラムの記事内容について

- 介護保険サービス費がどのくらいかかるかわからない…そんな時は「MY介護の広場・老人ホームを探す」にご相談ください!

高額介護サービス費支給制度とは?

高額な介護保険サービス費について上限額を超えた分の自己負担費用が戻る制度

高額介護サービス費支給制度は、介護保険サービス利用時の1ヶ月の自己負担額が一定額(負担上限額)を超えた場合に、超過分が「高額介護サービス費」として払い戻される仕組みです。

介護保険法に基づく制度で、介護サービス利用者の経済的負担を軽減することを目的に施行。申請受付は各市町村が窓口となり対応しています。

対象は要介護認定を受けている介護保険サービス利用者

高額介護サービス費支給制度の対象者は、以下のすべてを満たす方です。

・対象となる介護保険サービスを利用している

・1ヶ月の介護保険サービス自己負担額が規定限度額(負担上限額)を超えている

同じ世帯内に複数の利用者が存在する場合は、世帯全員分を合算して申請することができます。

なお、要支援の認定を受けている方は「高額介護予防サービス費」として申請、払い戻しされます。

高額介護サービス費はいくら戻る?

利用状況や所得によって戻る金額が変わる

高額介護サービス費の金額は一律額を支給するものではなく、利用者によって異なります。

理由としては、利用する介護サービスの内容や合計費用が一人ひとり違うためです。

また、高額介護サービス費は月の負担上限額が設けられており、上限を超過した分の費用が戻ります。

負担の上限額は利用者の所得(個人年収または世帯年収)に合わせて変わるため、戻ってくる金額も変動するでしょう。

高額介護サービス費の自己負担上限額

高額介護サービス費の負担額上限額を、住民税非課税世帯・課税世帯のケースに分け、以下に表でまとめました。

住民税非課税世帯の自己負担上限額

住民税非課税世帯の場合、区分が第1~3段階の3つに分かれます。

| 第1段階 対象 | 負担上限額(個人) | 負担上限額(世帯) |

|---|---|---|

| ①生活保護受給者 | 15,000円 | 15,000円 |

| ②住民税非課税の年金受給者 | 15,000円 | 24,600円 |

| 第2段階 対象 | 負担上限額(個人) | 負担上限額(世帯) |

| 住民税非課税世帯で公的年金等収入とその他所得金額の合計が80万円以下 | 15,000円 | 24,600円 |

| 第3段階 対象 | 負担上限額(個人) | 負担上限額(世帯) |

| 住民税非課税世帯で第1段階・第2段階に該当しない | 24,600円 |

住民税課税世帯の自己負担上限額

住民税課税世帯は第4段階として、課税所得区分が3つに分かれ、世帯における負担上限額のみが適用されます。

| 第4段階 対象 | 負担上限額(世帯) |

|---|---|

| ①課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 |

| ②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 |

| ③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 |

なお、第4段階の世帯における課税所得の対象者は、介護保険サービスを利用した方です。例えば、子どもなどが同一世帯で暮らしていても、介護保険サービスを利用していない方の所得は含みません。

また、同一世帯で介護保険サービスを利用した課税所得の対象者が2名いる場合は、課税所得が高額な方の課税所得を対象とし、区分を判定します。

・夫の課税所得:450万円

・妻の課税所得:150万円

→夫の課税所得が対象、区分は「第4段階②」となる

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料

払い戻し金額の計算例

払い戻し金額は、同一世帯の介護サービス利用者数(1人または複数)によって計算方法が変わります。具体的な計算例を以下にケース別で紹介しましょう。

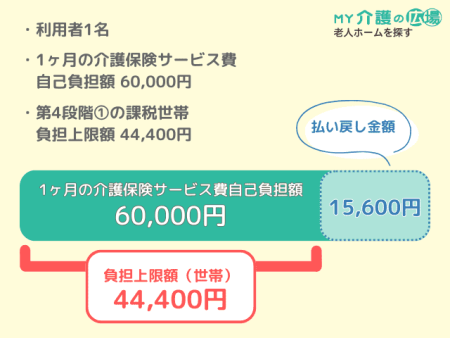

利用者1名の計算例

以下の対象者を例に払い戻し金額を計算します。

・介護保険サービス費自己負担額 60,000円

・第4段階①の課税世帯(負担上限額 44,400円)

介護保険サービス費自己負担額 60,000円-負担上限額 44,400円

=15,600円

払い戻し金額は【15,600円】となります。

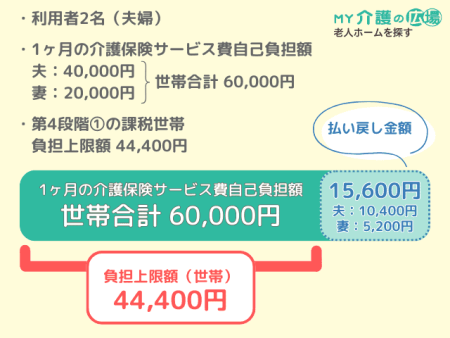

利用者2名の計算例

以下の対象者を例に払い戻し金額を計算します。

・介護保険サービス費自己負担額

夫:45,000円

妻:23,000円

世帯合計:68,000円

・第4段階①の課税世帯(負担上限額 44,400円)

介護保険サービス費自己負担額(世帯合計) 68,000円-負担上限額 44,400円

=23,600円

払い戻し金額は【23,600円】となります。

なお、払い戻し金額は利用者の個人口座に振り込まれますので、ここから夫婦別の払い戻し金額を算出します。

①夫の払い戻し金額

計算式:世帯払い戻し金額×夫の自己負担額÷世帯合計自己負担額

15,600円×40,000円÷60,000円=10,400円

②妻の払い戻し金額

計算式:世帯払い戻し金額×妻の自己負担額÷世帯合計自己負担額

15,600円×20,000円÷60,000円=5,200円

【夫:10,400円・妻:5,200円】が、それぞれ受け取れる払い戻し金額となります。

※端数が出た場合の計算について※

世帯複数人で個別計算した際に1円未満の端数が出た場合は、払い戻し金額が最も少額となる方以外の1円未満の端数は切り捨て、この切り捨てた額を払い戻し金額が最も少額となる方の額に足し上げることで、世帯払い戻し金額の合計と一致するように調整します。

参考:会津美里町ホームページ 高額介護サービス費

非課税世帯・第2段階にあたる場合の計算例

非課税世帯・第2段階にあたる場合、負担上限額が個人と世帯の2つで設定されています。

利用者が1名であれば、個人の負担上限額(15,000円)が適用されます。

しかし、夫婦など同一世帯で複数人が対象となる場合、介護保険サービスの利用状況に応じ、個人(15,000円)または世帯(24,000円)いずれかの負担上限額が適用されます。

以下2つのパターンにおける払い戻し金額を計算してみましょう。

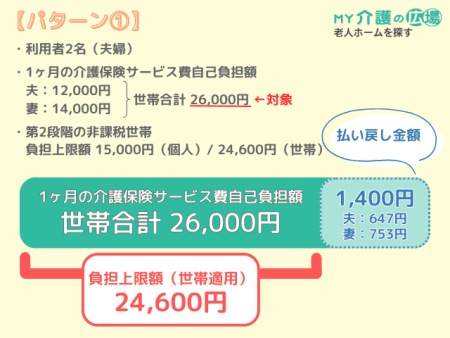

パターン①

・介護保険サービス費自己負担額

夫:12,000円

妻:14,000円

世帯合計:26,000円

・第2段階の非課税世帯(負担上限額 15,000円(個人)/24,600円(世帯))

介護保険サービス費自己負担額(世帯合計)26,000円-負担上限額 24,600円(世帯)

=1,400円

この場合、介護保険サービス費自己負担額が、夫婦いずれも個人負担上限額(15,000円)未満ですが、世帯合計額としては、世帯負担上限額(24,600円)を超えているため、自己負担世帯合計額26,000円から世帯負担上限額24,600円を差し引き、【1,400円(夫:647円・妻:753円)】が払い戻されます。

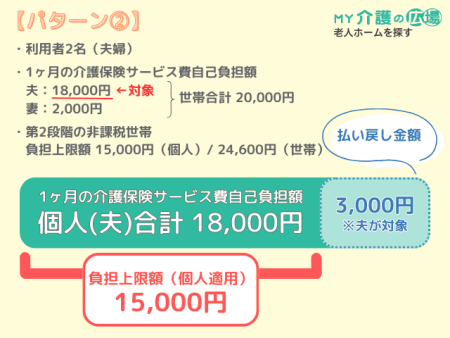

パターン②

・介護保険サービス費自己負担額

夫:18,000円

妻:2,000円

世帯合計:20,000円

・第2段階の非課税世帯(負担上限額 15,000円(個人)/24,600円(世帯))

介護保険サービス費自己負担額(夫)18,000円-負担上限額 15,000円(個人)

=3,000円

この場合、介護保険サービス費自己負担額の世帯合計は、世帯負担上限額(24,600円)未満となっています。しかし、夫の介護保険サービス費自己負担額は個人負担上限額(15,000円)を超えているため、夫の介護保険サービス費自己負担額18,000円から個人負担上限額15,000円を差し引き、【3,000円】が払い戻されます。

いずれのケースでも、利用者のメリットを考え、自治体側でいちばん多く払い戻される計算を適用します。自分で計算パターンを把握しておく必要はありません。

制度の対象となる介護保険サービス

高額介護サービス費制度の対象サービスは、基本的に介護保険が適用されるサービスです。

しかし、一部は例外となる内容も。対象に該当する主なサービスを以下に紹介しましょう。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅または通いで受けられる介護保険サービスのことです。代表的なサービスは以下のとおりです。

| 訪問サービス | 通所サービス |

|---|---|

| ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 など |

・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア)など |

介護施設サービス

介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、施設で受けることができる介護保険サービスが介護施設サービスです。

食事・入浴・排せつの介助やリハビリ、看護などの生活支援サービスを提供します。

制度対象外のサービスについて

また、高額介護サービス費支給制度の対象外となるサービスがあります。介護保険が適用されるサービスでも、高額介護サービス費は対象外となる内容もあるため注意が必要です。

具体例を以下に紹介しましょう。

介護保険適用となるが、高額介護サービス費対象外のもの

・特定福祉用具(※)の購入

・住宅の改修(手すりの設置、段差解消など)

※特定福祉用具…指定を受けた事業者が販売する福祉用具。腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部品・固定用スロープ・歩行器・歩行補助つえの9品目が対象。

介護保険・高額介護サービス費いずれも対象外のもの

・日常生活費(理美容費、消耗品の購入費など)

・食費

・老人ホームなど介護施設の居住費

参考:厚生労働省

介護サービス情報公表システム どんなサービスがあるの? - 特定福祉用具販売

介護保険における住宅改修

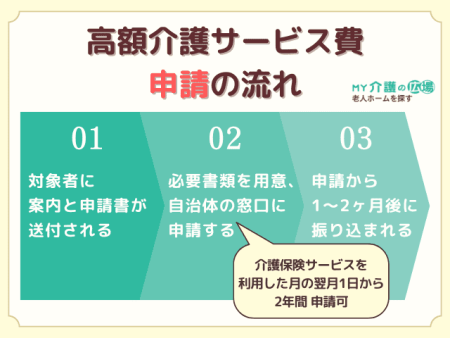

高額介護サービス費の申請方法

初回申請時は対象者に案内と申請書が送付される

高額介護サービス費支給の対象となった方には、支給についての案内と申請書が自治体から届きます(初回のみ)。

届く時期は、該当するサービスを受けた月の2〜3ヶ月後です。

なお、申請手続きは初回のみとなり、その後は高額サービス費対象となる月が発生すると、自動処理されるようになります。

自治体の窓口に申請する

案内が届き次第、必要書類を揃え、居住する自治体の担当課(介護福祉課や保健福祉課など)に申請します。郵送での書類送付ができる自治体もありますので、申請方法についての案内をご確認ください。

必要書類については以下に詳細を説明します。

申請に必要な書類

申請に必要な書類と申請をおこなえる人は以下のとおりです。

| 必要書類 |

|---|

| ・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 (被保険者情報、負担金額、振込先口座などを記入) |

| ・振込先を確認できるもの(通帳など) |

| ・介護保険被保険者証 |

| ・身元確認書類(マイナンバーカードなど) |

| ・委任状(本人以外が手続きする場合) |

| ・誓約書(本人が死亡している場合) |

| 申請できる人 |

| ・本人、家族、代理人 |

委任状や誓約書は、本人との関係確認のために必要です。用意する書類は自治体により異なるため、申請前に自治体ホームページや窓口で確認するとよいでしょう。

申請できる期間

高額介護サービス費を申請できるのは、サービスを利用した月の翌月1日から2年間です。期間内であれば、過去にさかのぼって申請することも可能です。

申請期間を過ぎた場合、介護保険法の規定に基づいて時効となり、払い戻しを受ける権利がなくなります。

受領委任払いについて

高額介護サービス費支給制度は、原則、自分で支払ったサービス費用が還元されるシステムです。

しかし、自治体と契約を結ぶ介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入居している場合に限り、「受領委任払い」の適用が可能となります。

受領委任払いは、入居中の介護保険施設に高額介護サービス費の受け取りを委任し、利用者は自己負担額のみを支払うという方法です。

受領委任払いが対象となる方には、入居している介護保険施設から案内があり、受領委任払い用の申請書を提出します。

ただし、同一世帯で2名以上介護保険サービスの利用者がいる場合は、世帯全体での高額サービス費支給となるため、受領委任払いは適用されません。

高額介護サービス費はいつ振り込まれる?

申請から1~2ヶ月後に振り込まれる

高額介護サービス費の振り込み時期は、自治体により異なります。初めて申請するときは、受理されてから1~2ヶ月後に振り込まれるケースが多いでしょう。

振込予定日は、申請後に送られてくる支給決定通知書に記載されていることもあります。

初回申請以降は、高額介護サービス費支給が対象となるサービスを利用した月から3~4ヶ月後に、自動的に振り込まれるようになります。

当コラムの記事内容について

当コラムは、介護業界における実務経験者・管理者による監修をおこなっています。

監修者プロフィール

松野 智恵 氏

訪問介護事業所に10年勤務。

訪問介護スタッフ、サービス提供責任者、デイサービスの生活相談員を経験したのち、訪問介護事業所の管理者を務め、事業所運営・従業員マネジメントのほか、介護スタッフの人材育成等に携わる。

退職後は、フリーランスのWebライターとして活動中。

<保有資格>

・介護福祉士

・社会福祉主事任用資格

介護保険サービス費がどのくらいかかるかわからない…そんな時は「MY介護の広場・老人ホームを探す」にご相談ください!

老人ホーム紹介のプロが相談に応じます

「MY介護の広場・老人ホームを探す」では、老人ホームの紹介実績豊富なプロの相談員が入居相談に応じています。

費用・入居予定者の方の身体状況・希望条件などを多角的にヒアリング。その方に最適な老人ホームをご紹介します。

老人ホームの介護保険サービス費の内訳や負担の目安を知りたいという方も、安心してご相談ください。

なお、相談サービスはすべて無料。相談員が入居までマンツーマンでサポートいたします。

お急ぎで老人ホームを探している方、将来検討の方、どうぞお気軽にお問い合わせください!

老人ホーム入居相談はこちら(無料)

お電話・Web・LINEのいずれかよりお問い合わせください。

電話からのお問い合わせ

0120-175-155

※受付時間:平日・日曜 9:30~18:00

Webからのお問い合わせ

Webからのお問い合わせはコチラ

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

LINEからのお問い合わせ

LINEからのお問い合わせはコチラをクリックし、「友だち追加」をお願いいたします。

※24時間受付。相談員が内容確認後、折り返しご連絡いたします。

\このページをシェアする/